張潤潤,薛令前

(國網西藏電力有限公司超高壓分公司,西藏 拉薩 850000)

0 引 言

隨著現代技術的飛速發展,智能電網對于通信網絡的要求不斷提升,加強對變電站現場通信網絡架構的研究和分析,有助于提升電力流、業務流以及信息流的傳遞效率和整合處理水平,對于推動變電站的智能化發展、提高業務水平和通信能力有著積極意義。

1 變電站現場通信網絡結構

變電站的現場通信網絡主要為三層兩網結構。三層包括站控層、間隔層以及過程層,其中站控層由主機服務器、控制中心、遠動單元等組成,主要功能是提供操作界面,并實現對其他層設備的有效管理和控制,屬于變電站的監管中心,還需要與監控、調度中心相連;間隔層包括進線保護及其測控裝置、饋線保護及其測控裝置、主變保護及其測控裝置、母聯保護及其測控裝置以及交換機,主要負責系統測控、保護、計量等,可以控制過程層,并受到站控層控制;過程層包括互感器、合并單元等,與一次設備相連,負責一次設備的控制與狀態監測[1]。兩網指獨立的過程層網絡和站控層網絡。這種通信網絡結構的主要優勢在于過程層網絡與站控層網絡相互獨立,每個層次的網絡節點相對較少,實際管理便利,通信效率較高。由于間隔層有著承上啟下的作用,網絡負擔相對較重,投資成本高。此外,該結構無法支持管理類系統,不同系統之間嚴格分離,難以實現平臺化管理。

2 變電站現場通信網絡架構設計

2.1 通信網絡結構

2.1.1 網絡結構設計

二級現場通信網絡在原有網絡結構的基礎上合并了過程層總線和站控層總線,有效提高了變電站的監測與控制效率,實現了數據共享,并且能夠承載其他管理類子系統的通信業務,實現了通信網絡的平臺化、一體化,提高了總線利用率和系統自動化水平。優化設計后的二級現場通信網絡結構如圖1 所示。

圖1 通信網絡結構

2.1.2 網絡性能分析

二級現場通信網絡結構有效實現了信息共享,能夠更好地兼容不同子系統的業務,促使智能變電站的優勢作用得到更好的發揮,其主要網絡性能如下。

(1)業務隔離性能方面。變電站實際運行過程中涉及的子系統和業務類型相對較多,如資產管理、內部視頻監控等多個方面,為提升資源利用率,保障系統運行的高效性,需要結合實際情況合理規劃網絡資源。此外,各系統之間還應實現安全隔離,合理規劃網絡隔離機制,同時提高日常維護管理的便利性。對此,可采取虛擬局域網(Virtual Local Area Network,VLAN)技術,達到網絡隔離效果[2]。

(2)網絡平臺化演進方面。優化后的二級通信網絡接入了變電站現場的大部分生產業務,實現了平臺化管理。但在實際利用交換機接入多個子系統的過程中存在一定風險,因此實際運用過程中應著重加強對于以下風險因素的控制。第一,交換機承擔更多責任,一旦出現故障問題,則會導致整個系統癱瘓,對此可采用冗余機制,雖然提高了系統的復雜程度,但是能夠有效避免網絡環路;第二,匯聚交換機的流控機制僅限于網絡二、三層業務粗識別,難以實現對于業務的精準識別和區分;第三,二級通信網絡結構相對較為煩瑣,靈活性相對較差。

(3)通信網絡適應性方面。該網絡結構能夠實現電子設備之間信息的透明傳輸,與信息網絡之間相互分離,整體統一性不足,可能會造成網絡資源的浪費。

2.2 SDN 網絡架構平臺

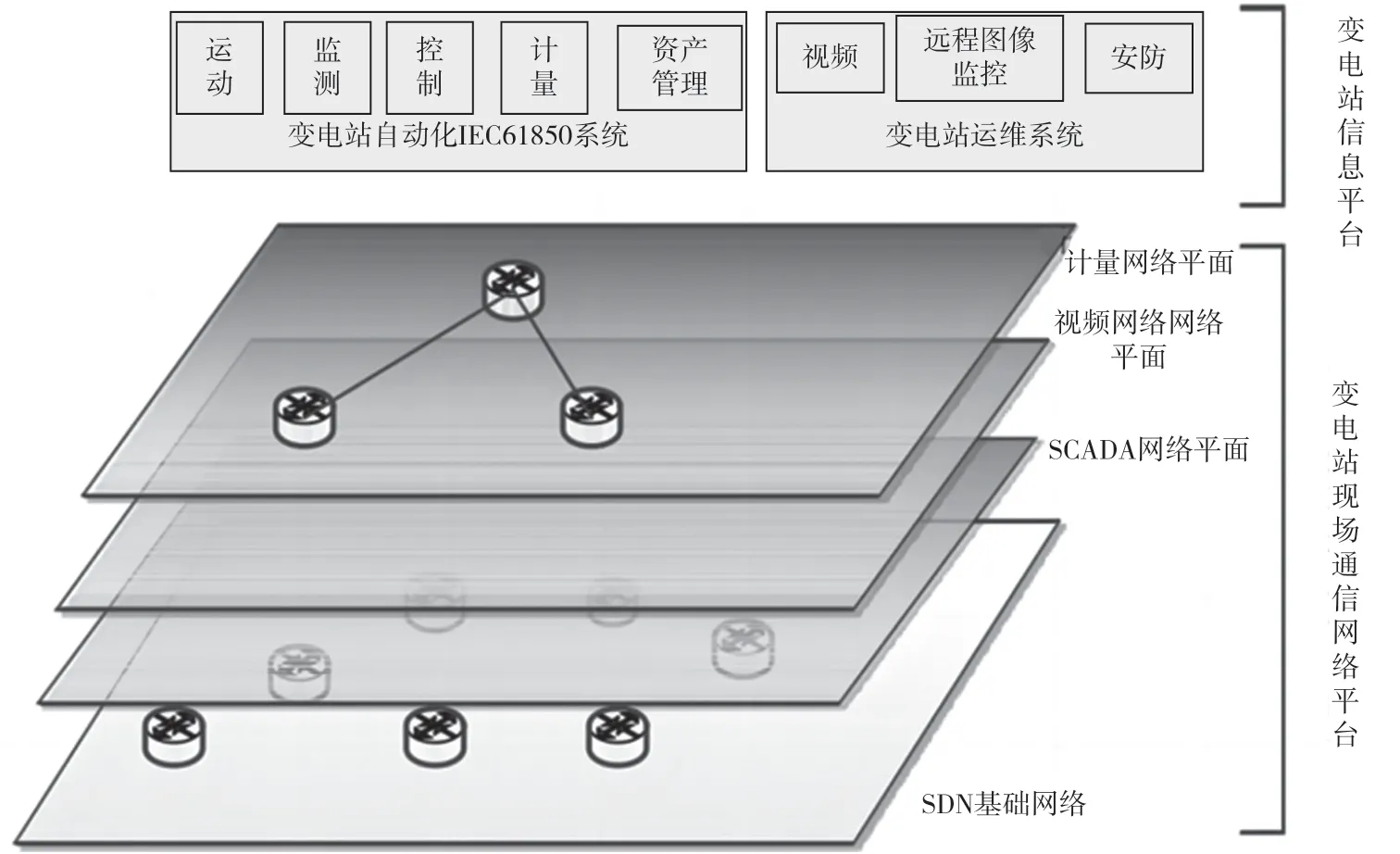

SDN 網絡架構具有集中控制、開放接口以及網絡虛擬化的特點,能夠實現通信網絡的有效融合,對于智能變電站的平臺化管理有著積極作用。基于SDN的變電站現場通信網絡架構如圖2 所示。

圖2 基于SDN 的變電站現場通信網絡架構

該網絡結構能夠承載變電站生產和管理類業務,實現了變電站的集成控制。同時,基于SDN 結構的網絡虛擬化功能,還能實現業務平面之間的有效隔離,包括計量網絡平面、視頻網絡平面、數據采集與監視控制(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA)網絡平面以及SDN 基礎網絡平面,可實現資源的動態供給,充分滿足不同功能的實際通信需求,同時節約網絡資源。此外,SDN 網絡還具有較強的業務感知能力、編程能力以及網絡自動化能力,能夠實現網絡架構的動態重構,具有較強的靈活性,可為上層業務運行提供良好支持,保障通信的實時性和可靠性。通過感知服務器的使用情況,能夠自主選擇合適的服務器,保障網絡運行效果,避免結構過于煩瑣。最后,SDN 通信網絡架構還具備業務預處理功能,有助于降低電子設備的通信壓力[3]。

3 變電站現場通信網絡架構以及平臺搭建所需的關鍵技術

3.1 時延測量技術

變電站實際運行的過程中,通信網絡架構的效率和水平需要通過時延測量確定,因此時延測量是評價變電站通信網絡的主要指標之一,通常指傳遞一條報文信息需要的時間。為保障變電站運行的可靠性和控制的有效性,需要盡可能縮短時延影響,實現信息的高效傳遞和有效同步,同時還應降低外界干擾影響。在實際利用時延測量技術的過程中,可通過無源光網絡(Passive Optical Network,PON)同步功能展開時延測量,需要著重把控的指標參數包括駐留時間、路徑時延以及總時延。為確保系統能夠在最短的時間內實現報文傳輸,需要結合測量結果合理調整檢修數據,有效解決故障問題,確保定位準確,盡可能提高故障排查和維修的效率。為實現網絡資源的有效利用,保障信息傳輸的安全性,還應對報文傳輸業務進行隔離處理,保障時延的獨立性,盡可能消除業務之間的影響,確保傳輸過程穩定可靠,具備較高的傳輸效率。

3.2 無源光纖技術

在實際構建變電站現場通信網絡架構時,需要將核心交換機與相關設備連接在一起,此時需要使用PON 技術接入設備,并通過交換機實現設備之間的數據信息交換。PON 主要由交換機、光纜網絡等多個設備和結構共同組成,實際運用過程中需要將多個終端設備接口集合成為PON 接口,然后通過同一個光纜網絡與交換機相連,實現設備之間的數據信息交換和聯通共享。借助PON 能夠有效提升交換機的接入能力,實現數據匯集,同時該技術的運用還有助于縮短數據傳輸延時,具備靈活的拓撲結構,可在變電站中任何位置接入,有效提高了網絡架構的運行水平[4]。

3.3 業務流整合分析

通信網絡架構的構建過程中,為降低網絡時延,保障信息傳輸的可靠性和有效性,需要具備良好的業務流整合能力。對此,在實際構建網絡架構時,應加強對于業務流整合算法的研究,確保業務流節點處理和調度的科學性、合理性,實現通信流量的有效控制和識別,保障通信質量效果。首先,需要展開流量預處理。根據網絡節點的相關參數進行流提取,然后根據流的方向展開數據包評估。其次,特征提取。借助分析框架,提取并處理流量的屬性特征,主要包括時間、包長、寬帶、虛擬網、優先級以及流向,并展開歸一化處理,再借助離差標準化算法明確屬性值完成計算分析。最后,特征值選擇。分析數據屬性,確定最小數據屬性集合,促使數據特征結構盡可能與原始數據相似,以此提升聚類的有效性,同時達到節約時間和空間的效果,并根據變電站的實際業務情況和特點選擇最佳特征子集。此外,明確簇映射規則,進行聚類算法的建模。基于聚類模型展開仿真分析,對網絡運行狀態展開測試分析。

3.4 網關路由器實現

實際展開變電站現場通信網絡架構設計的過程中,由于信息與通信網絡之間的關聯程度有限,使得數據處理時效難以得到有效提高,而虛擬網絡機制可能會影響不同系統之間信息的交互數量,導致系統負荷過大。對此,應合理展開網關路由器的設計[5]。一方面,應結合實際需求優化多播通信流量方案,結合控制器優先處理流量,并建立多播生成樹,保障終端尋址有效。另一方面,根據交換機映射關系合理控制管理列表,同時配合媒體存取控制位址(Media Access Control Address,MAC)展開業務分析,并判斷目的地址是否為組播IP。若是組播IP,在分析的過程中還應進一步對交換機進行判斷。詳細工作流程如圖3 所示。

4 結 論

設計變電站現場通信網絡架構的過程中,應充分結合實際情況和子業務功能通信需求,盡可能提高網絡架構的靈活性和可靠性,通過構建通信網絡架構或者SDN 網絡架構平臺,實現通信網絡的有效集成和數據共享,盡可能減輕間隔層設備網絡負擔,實現資源的動態分配和有效利用,減少資源浪費。在此過程中,涉及的主要技術手段包括時延測量技術、無源光纖網絡技術、業務流整合算法以及網關路由器的實現,能夠為變電站通信網絡結構的穩定性、可靠性以及實時性提供良好保障,促進變電站的持續穩定發展。