劉正英,許 青,李天壽,張齡之,李樹德

(1.國網甘肅省電力公司發展事業部,甘肅 蘭州 730000,2.國網英大碳資產管理(上海)有限公司,上海 200126)

0 引 言

目前,電力行業所產生的碳排放約占我國各行業總排放量的50%,為最大的單一碳排放行業[1]。因此,建設規范統一的電力系統碳排放核算體系是制定高效減排方案并促進雙碳目標實現的重中之重。根據國際溫室氣體核算體系,電力行業碳排放可劃分為直接碳排放與間接碳排放[2]。其中,直接碳排放指電力系統發電和輸變電環節,由于化石能源燃料直接燃燒和SF6 等絕緣氣體泄漏產生的溫室氣體排放;間接碳排放指由于使用主體的需求間接導致其他主體在電力生產過程中燃燒化石能源所產生的溫室氣體排放,同時將碳排放責任分攤到消費側[3-4]。當前研究表明,電力系統中的碳排放責任僅計量直接碳排放,并由生產者負責的責任分配會導致“碳泄漏”現象,難以從用戶側倒逼電力行業能源結構轉型。因此,實現電力系統的間接碳排放準確計量和責任公平分攤尤為關鍵。目前,溫室氣體核算標準中,電力系統間接碳排放量采用活動數據(某一項排放源的全年消耗量)、排放因子(單位活動的排放量系數)和全球變暖潛能值(Global Warming Potential,GWP)(氣體的溫室效益指數)相乘的方法進行計算,在活動數據和GWP數據外生的情況下,電網碳排放因子的準確核算是實現電力系統間接碳排放計量的關鍵[5]。

文章首先分析當前國內外所使用電網碳排放因子的特征與使用情景,闡明當前存在的不足與困境。之后,根據當前的電網碳排放因子國內外研究成果,針對目前的缺陷總結其他電網碳排放因子的特征與研究進展,并為對我國未來電力系統碳計量中電網碳排放因子的發展趨勢進行展望。

1 我國電網碳排放因子特征

1.1 電網平均碳排放因子

原則上,電網碳排放因子核算應由發電側提供基礎數據,但由于電網結構的復雜性,導致電力傳輸溯源較難。為解決此問題,中華人民共和國生態環境部印發的《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施(2021 年修訂版)》明確指出,電網平均排放因子核算采用隱含電力排放,且根據全國電網、區域電網、省級電網等不同電網等級,使用不同發電技術采用不同碳排放因子[6]。

全國電網平均排放因子一般僅在重點企業進行碳排放報告報送時,用于填寫溫室氣體碳排放報告補充數據報表,避免由于區域電網平均排放因子存在差距,導致重點控排企業在納入電力行業的全國碳市場啟動后產生的配額分配不均問題。區域電網主要劃分為華北區域、東北區域、華東區域、華中區域、西北區域以及南方區域,平均碳排放因子主要用于區域、行業、企業核算其用電產生的碳排放量,不僅考慮凈購入的國外電量,還考慮了區域電網間的電力交換。省級電網平均碳排放因子是在區域電網平均排放因子基礎上的進一步細化,不僅考慮了凈購入國外電量和區域間電網的電力交換,還考慮了區域與省級電網間的電力交換,主要用于國家對省級碳排放目標責任的考核。

1.2 電網基準線碳排放因子

我國電網基準線碳排放因子主要基于清潔發展機制(Clean Development Mechanism,CDM)計算得出,用于中國重點減排領域CDM 項目和中國溫室氣體自愿減排項目的溫室氣體減排量核算。其可分為短期內電力需求減少導致的火電廠發電量減少的電量邊際排放因子(Operation Margin,OM)與遠期電力需求增加導致的新建新能源電廠發電量增加的容量邊際排放因子(Build Margin,BM)。計算OM 時,剔除水電、核電等低成本運行和必須運行機組,實際反映的為火電廠的平均排放水平。BM 是以電量為權重,對選定的若干新增機組進行樣本采樣,并對采樣所得碳排放因子進行加權得出,反映新增電力機組容量的碳排放水平。

以行政區劃分級的電網平均排放因子或電網基準線排放因子進行核算存在以下弊端[7]。一是需要較長周期的化石能源消耗量及發電量統計數據,且需要規范其統計口徑,以保證數據準確性,導致數據更新存在強烈滯后性的問題。二是區域范圍的電網平均排放因子基于將整體平均分攤至使用個體的原則,無法體現使用個體的特征差異及時空差異,公平性考慮不足。三是核算過程只考慮傳統化石能源燃燒碳排放,忽視了燃料開采、運輸過程、發電設施基礎建設以及廢棄物處置過程產生的溫室氣體排放,使得可再生能源發電過程的大量碳排放被忽略。

隨著新型電力系統的不斷發展,采用單一的區域范圍的電網平均排放因子會導致發生與實際使用情況嚴重脫節的現象。

2 其他電網碳排放因子研究進展

2.1 電力碳足跡排放因子

為擴展電網碳排放因子的核算范圍,使其盡量囊括電力產品的所有基建、生產、運輸以及處置環節產生的溫室氣體排放,部分專家學者從產品全生命周期視角提出了碳足跡電網平均排放因子,主要包括組織碳足跡與產品碳足跡。核算組織和產品全生命周期的實際碳排放量,其中組織碳足跡指某一公司或其他類型組織在一定時間內(通常為一年)排放的溫室氣體量化報告,包括直接排放和間接排放[8]。產品碳足跡是指某產品在原材料開采、生產、運輸以及使用等全生命周期環節造成的溫室氣體排放。目前,我國尚未公布官方的組織和產品的碳足跡電網平均排放因子。根據核算范圍的不同可以分為“自下而上”的具有代表性的特定發電廠與電力企業電力碳足跡排放因子、“自上而下”的區域或省級電力碳足跡排放因子。

2.1.1 “自下而上”的發電廠與電力企業電力碳足跡排放因子

“自下而上”的發電廠與電力企業電力碳足跡排放因子測算主要以過程分析為基礎,評估過程可以分為4 個環節。一是確定發電廠和電力企業的電力產品生命周期核算邊界;二是界定組織邊界和營運邊界,其中組織邊界主要指整個企業集團,包括旗下子公司、轉投資公司、合資企業等有各獨立法人或非法人承擔運營責任的企業機構,營運邊界主要指排放源類型,區分其為直接或間接排放;三是數據收集與計算;四是結果審查。

2.1.2 “自上而下”的區域或省級電力碳足跡排放因子

與發電廠與電力企業電力碳足跡排放因子整體核算步驟相同。不同的是,“自上而下”的區域或省級電力碳足跡排放因子需要對所要核算的整個區域劃分內的發電企業全生命周期周期溫室氣體排放量進行核算,包括傳統的燃煤企業及新能源企業。寧禮哲等人基于上述核算方法體系,結合《2010 年中國區域及省級電網平均二氧化碳排放因子》提供的省級電網排放因子方法,核算得到了省級電力產品電力碳足跡排放因子[9]。其中,區域電網的電力碳足跡排放因子的計算過程中需要考慮國家電網間和區域電網間的電力交換,計算公式為

式中,EFi表示i區域電網的電力碳足跡排放因子;Emi表示i區域電網覆蓋范圍內發電企業所產生的溫室氣體排放總量;EFgrid,i、EFgrid,j、EFgrid,k分別表示i、j區域與k國家電力生產的溫室氣體排放因子;Eimp,j,i、Eimp,k,i分別表示j區域電網及k國家電網向i區域電網輸送電力的總電量;Eexi,i表示i區域向其他區域電網或國家電網輸送的總電量;Eele,i,q表示i區域覆蓋范圍內應用q型發電技術(火力發電、水力發電、風力發電、太陽能發電、核能發電)凈上網電量;TL表示輸電電力折損率;i、j為區域為東北、華北、華東、華中、西北和南方區域之一;k為向i區域輸出電力的國家。

省級電網的電力碳足跡排放因子的計算過程中需要考慮國家電網間、區域電網間、區域電網和省級電網間、省級電網間的電力交換,計算公式為

式中,EFp表示p省級電網的電力碳足跡排放因子;Emp表示p省級電網覆蓋范圍內發電企業所產生的溫室氣體排放總量;EFgrid,p、EFgrid,m分別表示p、m省份電力生產的溫室氣體排放因子;Eimp,j,p、Eimp,k,p、Eimp,m,p分別表示j區域電網、k國家電網、m省級電網向p省級電網輸送電力的總電量;Eexi,p表示p省份向其他省級電網、區域電網或國家電網輸送的總電量;Eele,p,q表示p省份覆蓋范圍內應用q型發電技術凈上網電量;j區域為向p省份輸出電力的東北、華北、華東、華中、西北和南方區域之一;k為向p省份輸出電力的國家。

碳足跡電網排放因子的提出解決了當前電網碳排放因子核算范圍欠缺與忽視了區域差異導致的不全面、不公平問題,但仍需要大量長周期的統計數據,且數據的更新周期較長,無法解決滯后性問題。

2.2 動態電網碳排放因子

為解決電網碳排放因子存在的數據滯后性問題,使得新能源電力企業快速發展背景下電力碳排放更加精準客觀,動態碳排放因子的研究被提上日程。動態電網碳排放因子的提出主要基于電力潮流追蹤及碳流追蹤理論,被定義為依附于電力潮流存在且用于表征電力系統中維持任意支路潮流的碳排放所形成的虛擬網絡流。

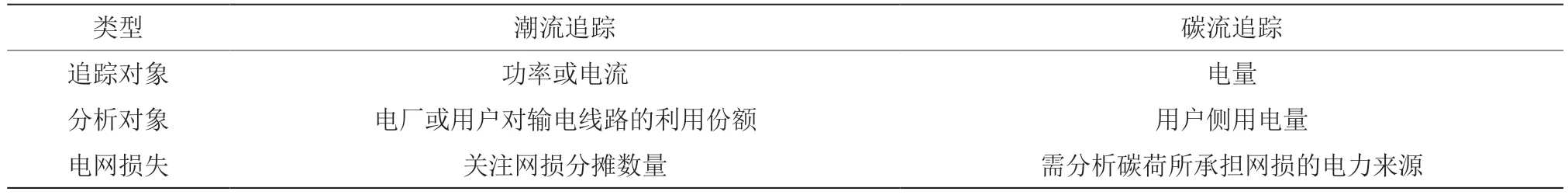

目前,核算動態電網碳排放因子的方法與步驟不盡相同,但已取得相當可觀的研究成果。汪超群等利用順流與逆流追蹤的交流潮流分布結果,提出了基于網絡功率分解的實時碳流計算方法,克服了傳統碳流計算中公平性考慮不足的問題[10]。張濤利用復功率潮流追蹤理論,設計了多層級潮流追蹤框架,并以長興縣行政區劃為例,將電網碳排放計量時間尺度細化至5 min,區域尺度細化至供區[11]。楊毅等人為解決復功率潮流追蹤中碳流出現負值的問題,提出了一種基于碳排放流的碳流追蹤方法,在碳流計算的基礎上對系統碳流進行直接追蹤,并構建了由發電廠和用戶共同承擔的碳排放責任分攤模型[12]。在動態電網碳排放因子核算過程中,關鍵在于電力潮流追蹤與碳流追蹤,實際建模過程中需要對二者的追蹤對象、分析對象及電網損失核算對象進行辨析,具體如表1 所示。

表1 電力潮流追蹤與碳流追蹤辨析

基于電網功率、比例共享、復功率的碳流追蹤為目前最為常用的分析方法,各有優劣特征。首先,基于電網功率的碳流追蹤可有效分析電網中源、流、匯的對應關系,但區域碳排放責任分攤公平性考慮不足;其次,基于復功率的碳流追蹤考慮了有功率及無功率2 種情況,采用的簡化較少,但涉及的計算過程較為復雜,涉及大量復數運算;最后,基于比例共享原則的碳流追蹤有效克服了區域碳排放責任分攤不公問題,且計算較為簡單,但未考慮電力交易的影響。

3 結 論

探索新型電力系統發展趨勢下電網碳排放因子的計量方法與核算方案,對于支撐我國建設將電力行業囊括在內的全國碳交易平臺具有重要意義,可助力我國電力行業的低碳轉型,推動我國的電力與能源行業的減排行動。文章針對國內外電網碳排放因子的使用特征及缺陷進行了深入分析,并根據目前的研究總結了其他碳排放因子的計量方法與發展歷程,以期為我國的電力行業碳排放計量提供參考。同時,精準、公平的電網碳排放因子是助推電力行業實現減碳目標的工作基礎。面向電網碳排放因子核算水平提升的基本需求,從擴展統計數據獲取渠道、創新排放因子核算方案、構建源-網-荷自動化平臺3 個方面進行了進一步的研究展望。